ぼやきと後悔に満ちた思い出話と、愚痴っぽい身辺雑記、そして弱音(「じゃくおん」でなくて「よわね」)満載の未来予想図が、250頁にわたって続く。

こんなのは小説ではない、という意見もあるが、それは小説というものをその人が狭く定義しているだけの話だ。

なお、各章の題は57577の短歌形式なので、それがずらりと縦書きで見開きに並ぶ目次ページは、枡野浩一の最新短歌連作でもある。

結局エッセイとして読んだ

けれど本書は、小説ではなくエッセイとして考えるほうが、僕にとっては身になった。

だから、以下はこれをエッセイとしてあつかう。そして以下は「文学」の話ではない。もっと地に足のついた話。

本書にあるとおり、枡野さんはかつて〈短歌界の小沢健二〉とまで言われた新進気鋭の歌人だった。現在も、高校の教科書に短歌が収録されている数少ない現役歌人だ。

そのいっぽうで、漫画家の妻と離婚したあと、現在まで約15年にわたって息子に会えていない。2013年から2年間、芸能事務所に所属して芸人として活動するが、現在は芸人活動休止中。お金もないし体調もすぐれない。

本書の記述は異様に詳しく情報量が多い。

そこに、ウェブ連載のコメント欄に書きこまれた読者の意見・感想にたいする反論が、しばしばまじる。それがまた興味深い。

だれに向けて本書を書いたのか?

〈コメント欄は意識していたらきりがないと編集長に言われました。

《過去の離婚については、本もだされてますし、それ以降の身のまわりについての語りを期待してます〔…〕》

というコメントも付いていました。

昔の絶版本を探して読む人なんて数が限られています。私のことを知らない読者にもわかるように書かないといけません〉

(「第十二回」。引用者の責任で改行を加えた)

だから、枡野さんは過去の離婚のことも改めてくどいまでに書いている。くどい。

この〈私のことを知らない読者にもわかるように書かないといけません〉で、思い出した。

枡野さんは短歌を作るとき、

・短歌への興味をすでに持っている狭い範囲の人たち

ではなく、

・短歌と俳句と川柳の区別もおぼつかない一般の人たち

に届く言葉で短歌を作ろうと心がけていると、つねづね宣言している。

じっさい彼の短歌はそういうところによく届いていると思う。

でもその作歌の姿勢と、自分の体験を〈私のことを知らない読者にもわかるように書かないといけません〉という本書の姿勢は、似て非なるものだ。

〈昔の絶版本を探して読む人なんて数が限られてい〉るけれど、〈昔の絶版本を探して読む〉のとおなじくらいの詳しさで彼のことを〈わかる〉まで文章についていく人だって、やっぱり〈数が限られてい〉るじゃないか。

読者に期待する〈わかる〉のハードルが高すぎるのだ。

そんな高いハードルを飛ぼうとしてくれる人なんて、

・枡野さんへの興味をすでに持っている狭い範囲の人たち

しかいない。

過剰な理解してくれ欲

しかももともと無料で読めるウェブ記事だ、これは。

リンクから偶然たどり着いた読者は、枡野さんへの興味を持たないばあい、また興味があっても、それが悪意的な興味のばあいには、枡野さんの、

「自分の人生にこれこれこれこれこれだけのことがあっての現在だ」

という情報量に圧倒され、その「理解してくれ欲」を、なかなか受け止めきれない。

それで苛立ったウェブ読者の一部はコメント欄で、枡野さんに批判的な言葉を投げつける。それを読んで、枡野さんは当然、

「この人、私のこと理解してないな」

と思い、次回以降で反論する。以下繰り返し……。という流れ。

そういう意味では紙の本になったのは正解だった。「通りすがり」の読者は減る。

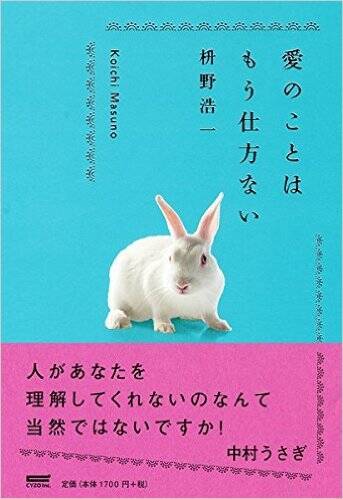

人があなたを理解してくれないのなんて当然

巻末書き下ろしの回で枡野さんは、中村うさぎさんの文章を引用している。2012年に中村うさぎさんのメールマガジンの人生相談に投稿し、その回答として言われた言葉だ。

〈そこで「誰も私を理解してくれない!」と憤慨するところが、あなたの「穴」なのです。

だって、人があなたを理解してくれないのなんて当然ではないですか!

人間には、他人を理解する能力なんてないのです〉

〈あなたの「穴」は、他人への過剰な期待〉

〈他人への期待こそがあなたの快楽なのだろうから、その穴を失ってしまうと、ラクになる代わりに人生が楽しくなくなるかもよ〉

〈他人に期待し続けて苛立ったり苦しんだりし続けるか、他人に期待するのをやめてラクだけど殺伐とした面白くない人生を歩むか、どちらを選ぶかは、あなたが決めること〉

中村うさぎさんの透徹した指摘だ。

このなかの、〈人があなたを理解してくれないのなんて当然ではないですか!〉は、本書の帯文にさえなっている。

それを受けて、〈他人に期待し続けて苛立ったり苦しんだりし続ける〉ほうを選ぶと決めた結果が本書なのだ、と僕は解釈した。

これは難儀です。

僕のような凡人だったなら、〈他人に期待するのをやめてラク〉になれば、人生は無味乾燥どころかますます楽しくなるはずだ。

けど枡野さんだから、苦しみか無味乾燥かの二択になってしまう。

たしかに文学関係者には、〈他人に期待し続けて苛立ったり苦しんだりし続ける〉ほうを選ぶ人もときどきいる。そうしないと、彼らが考える「文学」を手放してしまうことになるからだ。

気が狂ってた時期がある いま正気かはわからない

かつて枡野さんは私小説『結婚失格』で自分の離婚をネタにし、その小説は本体よりも、その主人公(あるいは作者?)を大批判する町山智浩さんの文庫解説のほうが有名になってしまった。

今回、『愛のことはもう仕方ない』で枡野さんは旧作『結婚失格』を回想して、

〈あの小説を書きながら私は離婚調停中の妻に「わかってほしい」という気持ちでいました。〔…〕

いま読み返すと、手加減をしつつも相手の非を羅列するような書き方をしておきながら、「わかってほしい」なんて気が狂っているとしか思えません〉(「第十一回」)

〈あのころ私は自分の「正しさ」を表現することを優先し、結果的にその選択によって、息子に会える人生を自ら手放したのです〉(「第十三回」)

と書いている。

なんだか過去の話のように書いてあるが、本書の枡野さんは〈わかってほしい〉の対象が妻から読者に移行しただけで、自身の自己理解と違う像を読者が抱いていると知るや、相変わらず枡野さんは〈自分の「正しさ」を表現することを優先し〉て反論してしまっている。

ちなみに「第十一回」の章題は、下記のような短歌だ。

〈離婚後に気が狂ってた時期がある いま正気かはわからないけど〉

男子をこじらせて?

枡野さんは本書で、自分が「いわゆる男らしさ」の埒外にあると自認し、そのことでどこか肩身が狭く感じている。こういうことを率直に書いた本は多くはない。

その点についてはもうここで僕などが説明する必要もなくて、すでに桃山商事さんによる適確な評「男はなぜ枡野浩一の言葉に苛立ちを感じるのか? あぶり出される「嫉妬と脅威」」が出ているので、そっちを読むのが早い。

男は全般に、自分が苦しんでいることにすら無自覚だ(あるいはそれを否認する)、というのは、自分の身をふりかえってもたぶんそうなのだろうと思う。

女子の著者には雨宮まみさんの>『女子をこじらせて』とか豊島ミホさんの『大きらいなやつがいる君のためのリベンジマニュアル』(レヴュー=「認められるために生きると、みんな傷つけてしまう」)といった名著があるのに、男子の著者にはそれがないのも、それのせいかもしれない。

では本書がちゃんと『男子をこじらせて』になっているかというと、そうでもないのだ。

どこまでも「正直」な枡野さん

桃山商事さんも引用しているが、本書に以下のような一節がある。

〈普通なら言わないようなことを私は平気で言ってしまうらしい。その結果「おおやけの場であそこまで言うのだから内心どれほどのことを考えているのだろう」と周囲からおびえられてしまう。でも私は言ったことしか考えていなかった。書いたことしか考えていなかった〉(「第九回」)

桃山商事さんはこの一節に、つぎのようにコメントしている。

〈これは、正直すぎるがあまり他者とぶつかってしまう性質を著者が自己分析しているくだりですが、私にとって、最後の一文が衝撃的でした。

書いたことしか考えていなかった──。つまりこれは、言葉と思考が直結しているということです。こんなこと、なかなかできる芸当ではありません。思考や感情を言葉に置き換えていくためには、強靱な言語化能力が求められます〉

たしかに枡野さんは正直だ。自分の内心を意識的に照らしだそうとする。

自分の感情を認めるだけでも、虚勢と自己欺瞞に満ちた一般人には難事業だ。弱音を吐くのが苦手だとされる「男」には難しいこと、とも言える。

問題はその「苦の自覚」の向こう側にある。

書いたことしか考えていなかった枡野さん

枡野さんが「人が私を理解してくれない」と感じ、コメント欄に反論しつづけるかぎり、枡野さんは、

「私は私(枡野浩一)のことをわかっている」

という思いこみから、一歩も外に出ることがない。

だから、本書は枡野さんの「自己開示」ではない。「自我開示」だ。

どこまでいっても枡野さんの自画像、いや自我像だ。

自我なんて、枡野浩一という人格の、目立ってはいるが所詮一部分にすぎないのに。

・〈書いたことしか考えていなかった〉(=考えていたことはすべて書いた)

のは、桃山商事さんが驚倒したとおり、枡野さんの〈強靱な言語化能力〉の証だが、逆に言うと、

・・自身の〈強靱な言語化能力〉の範囲内で書きうることしか考えていなかった

ということなのだ。

「考えもしないこと」を自分が言ったり、自分の計り知れない動機で自分が行動したりしている可能性は、枡野さんはまったく想像していない。

自分が知っている自分が、自分のすべてだと思っているようだ。

〈わかる〉のハードルの高さ

心理学者ジュリアン・ジェインズのたとえを借りることにすると、懐中電灯は向いた方向を照らすので、懐中電灯は世界じゅうに光が満ちていると思ってしまう。

懐中電灯は枡野さんの意識だ。本書には、著者の意識が捉えたものはすべてあり、かつ、それしかない。意識にあがってこない「自分」(自我じゃない自分)を感受しようという用心深さはない。

その逆で、自我で自分を狭く明瞭に定義しているから、他人になにか言われると、

「あなたは理解していない。自分はそういう者ではない」

とすぐに相手の枡野像の「間違い」を指摘できる。

コメント欄の悪意的な書きこみなど、〈強靱な言語化能力〉で否定できてしまう。

この文章だって、「やっぱり、千野さんもわかってない」と言って、容易に否定できるだろう。

そして、即座に「あなたはわかっていない」と返す人は、自分で自分のことをわかっているつもりで、浅くしかわかっていないのだ。この事実に男女差はまったく関係ない。

さきほど、読者に期待する〈わかる〉のハードルが枡野さんは高すぎる、と書いた。

正確には、自分と同じ「枡野浩一像」を相手も持つことを「正解」「正しい」と考えているので、自分の「枡野像」と相手のそれとが喰い違ったとき(枡野さんの言葉を借りれば〈痛くもない腹をさぐられ〉たとき)に、気になってしょうがない、ついつい「訂正」してあげたくなる、という状態なのだ。

人力の「正直」にできることには限界がある

でも、自我は自分の人格のすべてを認知できない。自分(自己、人格)には、当人の自我が認めたもの「以外」もたっぷり含まれているものだ。

本書の枡野さんの思考は、その

「自分の意識で捉えられない自分」

を想定する思考になっていない。未知の自分を認める準備をしていない。

だから、自分の業績を、自分(の自我)の業績だと勘違いする。

それは傲慢でもあるし、卑屈でもある。

卑屈だというのは、枡野さんの自己像(自我像)以上のものを枡野さんは持っているはずなのに、それに気づかないのだろうなあという意味。

傲慢だというのは、たとえばあの革新的で影響力の強い「かんたん短歌」、あれが一個人の自我でできるわけがない。

大きな仕事というのは、自我の力ではなく、もっと大きな力(「かんたん短歌」だったら日本語の歴史の力)を借りてやるものに決まっている。

それを借りることができるとき、人は自我を忘れている(これは『善の研究』の西田幾多郎も>『夜と霧』のフランクルもまったく同じことを言っている)。

だから「かんたん短歌」を打ち立てたとき(具体的に何年かしらないが)、枡野さんは自我を忘れていたはずだし、自我を忘れていた人の例に漏れず、きっとセクシーだったと思うし、そこが好き!って女の人や男の人がいたはずなのだ。

枡野さんは「正直」でできることはすべてやった。

よくやったと思う。驚嘆する。

そして、自我とか意識とかにできることにかぎりがある以上、人力の「正直」にできることにはかぎりがあるのだ。

そして「正直」一筋な人は、周囲の人に多大な負荷をかけてしまう。

『愛のことはもう仕方ない』は、『女子をこじらせて』とはべつの意味で貴重な本だ。

「正直であろうとして正直をやりきった意識」、を見届けることができるという意味で(これは桃山商事さんが指摘済み)。

そしてその「人力の正直」だけでやった行為はどんな壁にぶつかるか、を見届けることができるという意味でも。

本書を読んで、「人力の正直」の透明度に胸を打たれ、そしてそれが「正直の壁」にぶつかる悲劇にも胸を打たれた。

(千野帽子)